时间:2025-04-24 来源:江门市中心医院 编辑:

《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》指出:临床专科能力建设是医院建设发展的根本任务,是医疗机构服务患者的重要基础,是引领公立医院高质量发展的重要内容,对构建优质高效医疗卫生服务体系和保障人民健康具有重要意义。

西江潮涌,医脉绵长。在粤港澳大湾区西翼,江门市中心医院历经百年积淀,正昂首挺进第二个新的百年辉煌。2025年底,江海新院区首期将投入使用,“一体两翼多极”新格局正在加快推进实现。在“十四五”规划收官和“十五五”规划的谋划之年,我们推出专题策划《专科能力报告》,全面展示各专科实力和风采,以砥砺全体仁济人不忘初心、奋勇前行!

这一个个专科,是秉持“德高医精 仁心仁术”院训,紧跟时代发展步伐,按照国家卫健委总体部署奋力改革提升的优秀集体。我们以改革不避己短的勇气、奋进敢于自励的信心梳理学科脉络,以全景视角呈现临床、医技、护理三位一体的综合实力。这不仅是一份能力清单,更是一部镌刻着仁济医者初心与智慧的奋斗史诗。

我们的专科

江门市中心医院病理科成立于上世纪五十年代,是五邑地区最早成立的临床病理诊断科室。近年来,科室坚持以党建引领促发展,打造高质量发展模式。2014年获评为江门市临床重点专科。科室在开展本院外检业务的同时,还承担五邑地区疑难病理会诊及病理医生和技术员培训工作。2024年常规外检量达6.8万余例,细胞学达2.5万余例。

江门市中心医院病理科拥有五邑地区最先进的病理仪器设备。现开展常规病理诊断、术中冰冻切片检查与诊断、快速石蜡切片检查与诊断、免疫组化、免疫荧光、原位杂交、特殊染色、肾穿刺活检病理诊断、睾丸穿刺活检、骨髓穿刺活检、肺非肿瘤性病变穿刺活检、液基薄层细胞学及脱落细胞学检查、荧光原位杂交(FISH)等项目。随着医疗技术的不断发展,科室紧跟前沿趋势,适时引入分子病理检测技术,涵盖PCR、一代测序及二代测序(NGS)平台,满足临床医师及患者的多样化需求,检测水平跻身全省前列。

我们的专长

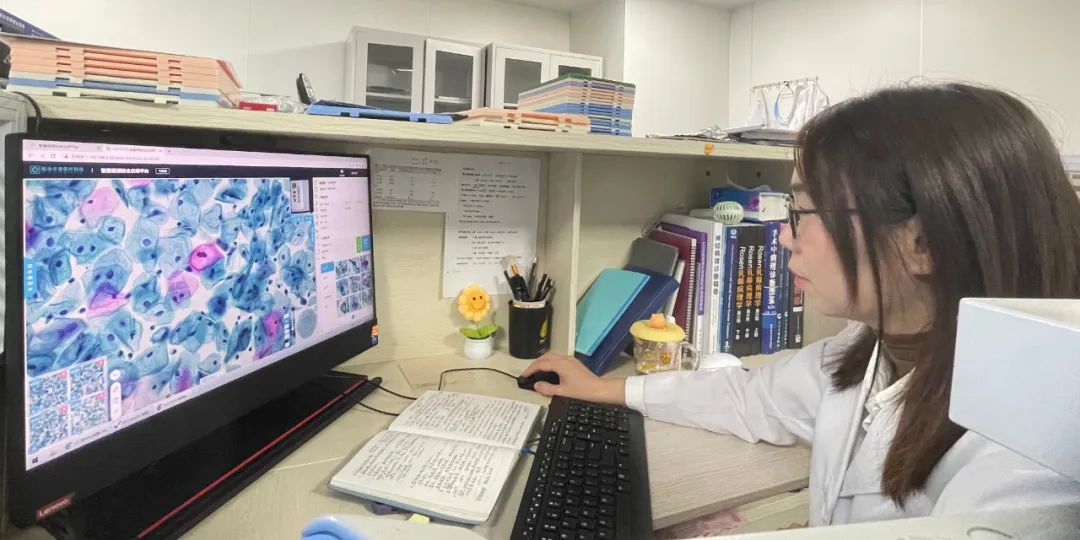

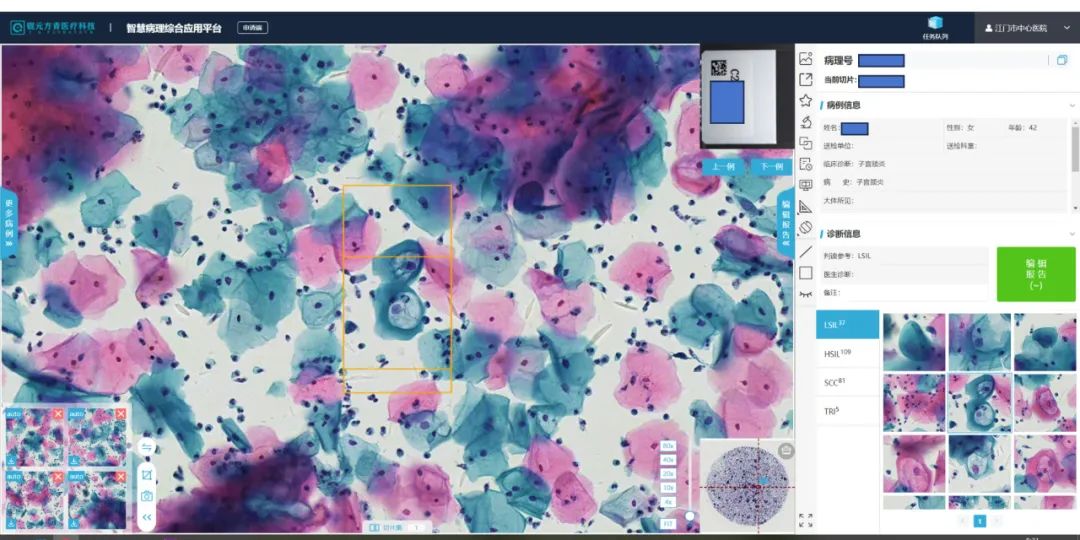

● 以人为本,数字病理诊断助推智慧医疗发展

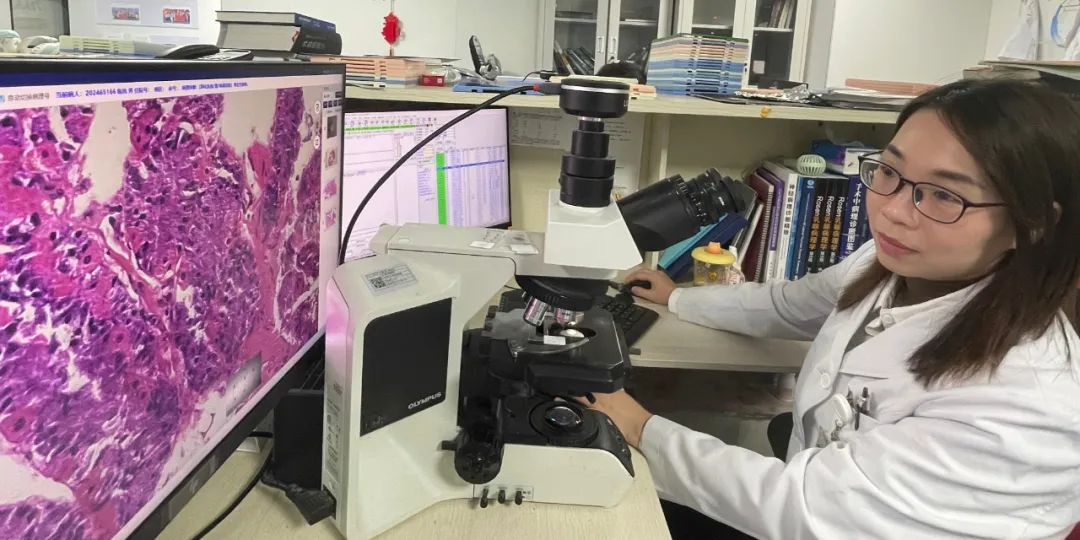

数字病理切片技术通过将传统玻片转化为高分辨率数字图像,使病理医生能够从传统病理的显微镜下观察,转变为通过电脑屏幕进行精确诊断。这一技术不仅提高了诊断的准确性,还显著加快了病理报告的生成速度,同时为人工智能(AI)、教学和科研提供了更广阔的应用前景。

江门市中心医院病理科于2023年引入高通量数字切片扫描系统及细胞学人工智能辅助诊断系统。借助人工智能辅助图像分析技术,我们能够高效精准地识别出病变细胞进行辅助诊断,加快报告签发的速度,这一技术的应用,对于肿瘤的早期筛查有极大帮助。同时,该技术也将打破人们对病理医生仅靠显微镜进行诊断的传统观念,将数字化与智能化技术深度融入组织学诊断领域。

● 实力认证,分子病理快速发展支持精准医疗

江门市中心医院分子病理诊断中心于2011年在院内开展FISH技术,2020年开展肿瘤靶向PCR检测技术,2023年开展肿瘤靶向NGS的检测技术。目前开展的分子病理检测项目覆盖肺癌、肠癌、卵巢癌、乳腺癌等常见恶性肿瘤,可满足已获批上市的肿瘤靶向用药相关的伴随检测需求及预后评估。此外,还拓展至免疫治疗相关生物标志物的检测。

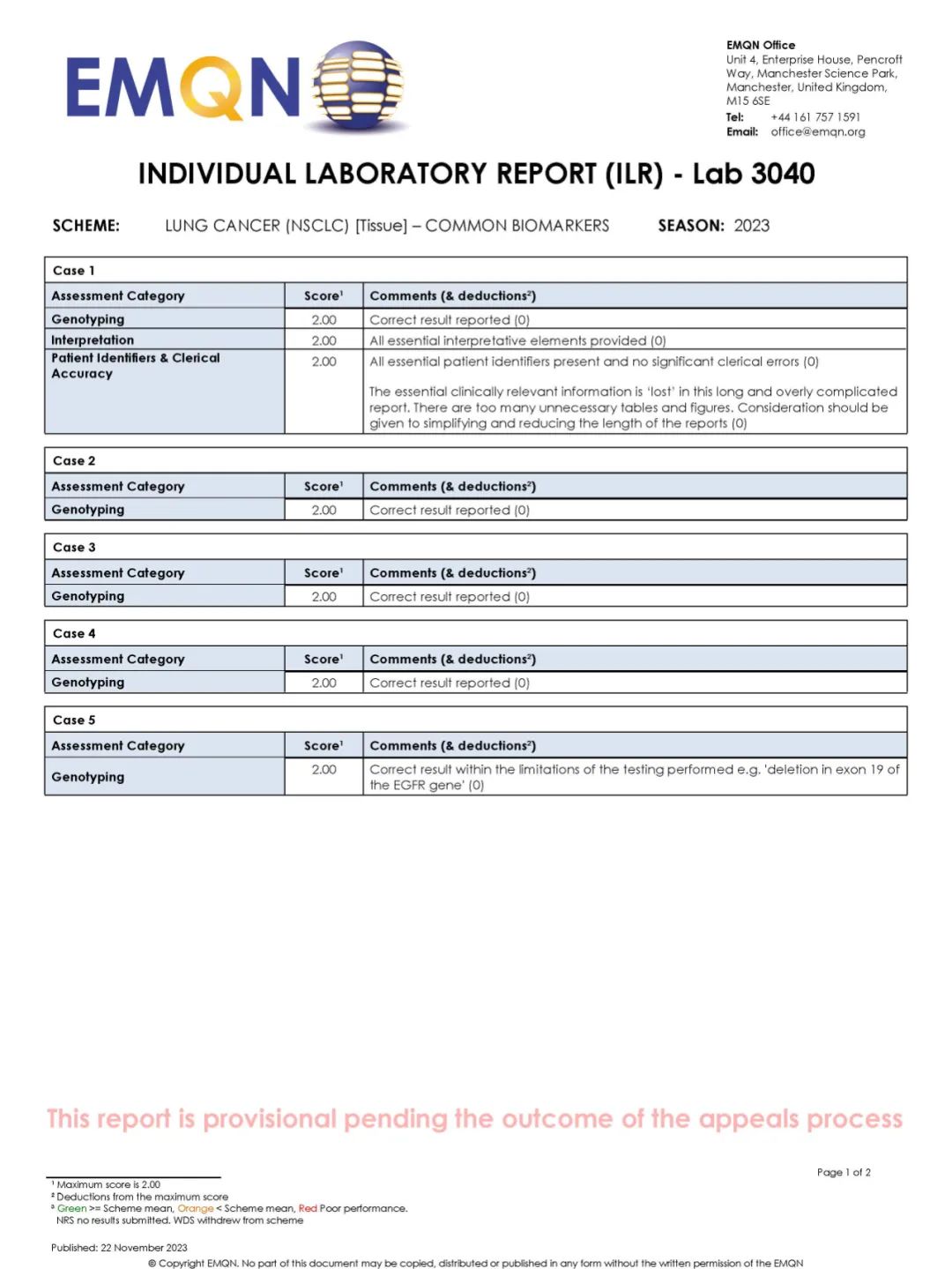

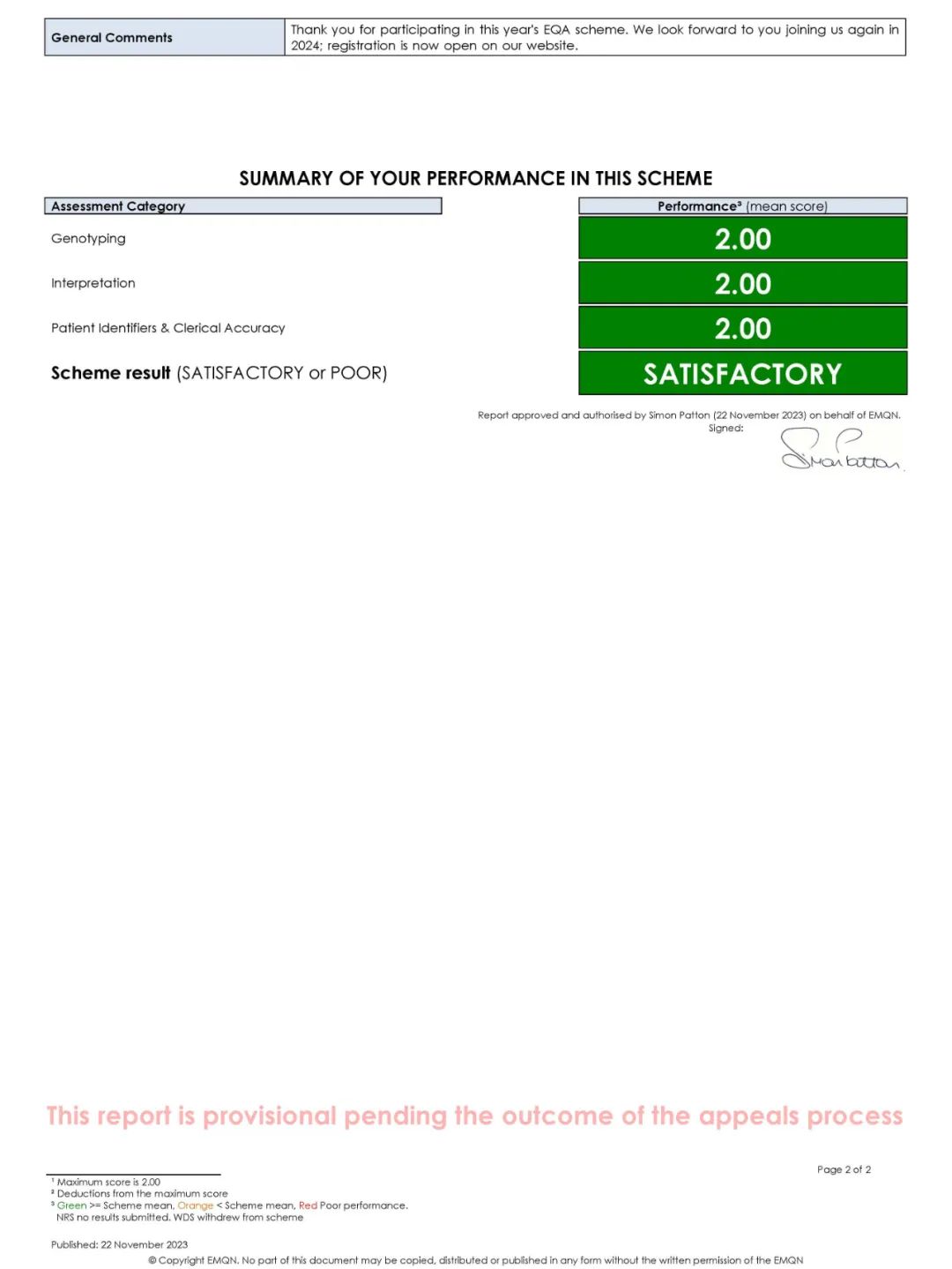

分子病理诊断中心自成立以来,持续参与国内外权威机构组织的室间质量评价项目,其中,乳腺癌及胃癌HER2原位荧光杂交(FISH)检测、肺癌及肠癌EGFR/ALK/ROS1基因检测等项目,每年均以满分成绩通过国家病理质控中心(PQCC)、国家临床检验中心(NCCL)及广东省病理质控中心的室间质量评价。在2024年度国家级质量评价中,我院病理科以优异成绩通过国家病理质控中心室间质量评价及国家癌症中心肿瘤单病种病理诊断能力验证,检测能力获得国家级权威认证。同时,本中心EGFR基因检测(包括组织石蜡样本和血浆样本)已通过欧洲分子基因诊断质量联盟(EMQN)认证,检测能力获得国际权威认可。

我们的专家

● 学科带头人

李荣岗,病理科主任 ,主任医师,硕士生导师。广东省医学会病理学分会常委,广东省医师协会病理科医师分会常委,广东省健康管理学会病理分会常委,广东省基层医药学会细胞与分子病理专委会副主任委员,中国抗癌协会病理专委会委员,江门市医学会病理学分会主任委员。从事临床病理工作十余年,擅长乳腺及甲状腺疾病的病理诊断及分子病理学研究,参与EMQN、PQCC及省级病理质控中心的室间质量评价工作,以第一作者发表核心期刊论文10余篇、SCI论文2篇,支持省级课题1项、市级课题2项,参与国家级课题4项。

● 团队结构

科室拥有一支技术力量雄厚的专业队伍其中医师组18人、技术组23人,劳务派遣2人;高级职称15人、中级职称9人;具有博士学位2人、硕士学位15人。

病理科是江门市唯一的临床病理科专业国家住院医师规范化培训基地,拥有国家级及省级骨干师资3人、院级师资6人,学员已毕业5人,其中2人留院工作。作为区域病理培训中心,科室承担江门地区各级医疗机构病理医技人员的规范化进修及培训工作。

在多学科协作方面,病理科作为医院各病种多学科协作诊疗(MDT)团队的核心支撑科室,每年参与各专科病例讨论逾百例,为临床诊疗决策提供精准病理支持。

● 学术影响力

病理科近几年在科研创新方面取得良好成绩,主持省厅级科研项目2项及江门市科研立项多项;获得江门市科技进步奖1项,参与国家级课题4项;发表核心期刊发表论文30余篇,以第一通讯作者发表 SCI论文3篇。

我们的坚守

● 保证病理检测报告的快速精准。

病理科始终坚持以医疗质量为核心,建立覆盖标本接收、处理、诊断、报告全流程的标准化质控体系,实施常态化质量监测与定期分析总结,确保病理诊断的准确性与可靠性。并做好相关记录,定期进行总结。

● 保证学科发展与时俱进。

目前,病理科已全面迈入数字化、智能化发展的新阶段。科室引进先进的病理诊断设备,结合人工智能辅助诊断技术,显著提升病理诊断效率与准确性。同时,分子病理技术和分子病理检测平台的完善,为临床精准诊疗提供了强有力的技术支撑,充分满足患者个体化诊疗需求。

● 保证人才队伍稳定和结构优化。

病理医师的培养需要长期的专业积淀。科室坚持“引进来”与“走出去”相结合的人才培养策略:一方面定期邀请知名病理专家来院指导;另一方面选派骨干医师外出进修学习。同时建立科内培训体系,通过定期开展业务学习和质量分析会等形式,系统提升团队专业水平。每一份病理报告都凝聚着全科医技人员的专业智慧。从标本接收、制片染色到镜下诊断、报告审核,我们以数十年沉淀的临床经验和知识积累,促成每一位患者的精准病理诊断及治疗。

一直以来,江门市中心医院病理科秉承着“仁济为怀,追求卓越”的理念致力于”为病寻理”,将持续提高肿瘤的诊断能力和检测水平。也秉承着“对患者负责”的原则,力求发出的每一份病理诊断报告都精准、规范、快速,为临床治疗提供可靠依据,为患者健康保驾护航。

我们的故事

分子检测技术正深刻改变着临床治疗决策模式。近日,我院病理科分子诊断中心的高通量测序平台完成一批检测数据下机。技术团队严格遵循标准操作流程,进行数据清洗和机器判读,完成数据质控与初步生物信息学分析后,生信分析人员发现本批次有两例肺腺癌患者存在罕见基因变异,其中一例变异是本实验室首次发现。

为了确认该罕见基因的结果,协助临床判断这两例患者能否从相关靶向药物治疗中获益,分子病理团队立即启动多学科会诊机制,一方面组织病理医师、分子诊断专家、临床肿瘤医师进行病例讨论,另一方面检索国内外权威数据库,复核分析流程与数据解读标准。

经过全面评估确认,这两例患者均可从特定靶向治疗中显著获益,该结论为临床决策提供了重要的病理依据,也为患者提供了更精准的治疗选择。

基因检测技术是精准治疗的前提和强大保障,推动医学技术快速发展。我们的分子病理团队秉承初心使命,力求为临床和患者提供准确快速的检测结果。

我们的未来

病理学科作为基础医学与临床医学的重要桥梁学科,其发展始终遵循“以临床和患者需求为导向”的发展理念。学科建设既保持了基础研究的科学严谨,又具备应对复杂临床病例的诊疗灵活性。

江门市中心医院病理科作为五邑地区规模最大、技术力量最雄厚的临床病理诊断中心,将进行科学布局,全力打造省内领先的地市级病理诊疗中心。

● 医疗业务全面发展,关键技术重点突破。

坚持"全面发展、重点突破"的建设方针,在提升临床服务能力的同时,形成显著的区域性技术优势。以分子病理检测技术为例,我院已搭建了成熟的技术体系,组建经验丰富的检测技术团队和已初步建立专业化生物信息分析团队,在满足临床常规需求之外,开展罕见/疑难病例分子检测,为少见病及罕见病尤其是肿瘤患者提供诊疗依据,助力临床诊疗技术提高。在此基础上,科室将持续开展技术创新和服务优化,实现“人无我有,人有我强”的目标,为患者的精准诊疗提供了强有力的技术支撑。

● 坚定人才培养策略,打造质素过硬的病理医生团队。

病理医生的培养是一个漫长且严谨的过程,需要具备扎实的医学基础、丰富的实践经验和持续的学术积累。而且,由于病理学科发展迅速,病理医生还需持续查阅文献、学习新技能,如基因检测、数字病理以及人工智能等前沿技术。科室将进一步加强专科人才培养,建立新技术培训体系,加强质量管控能力提升,通过不断的磨练,炼就病理医生显微镜下的"火眼金睛",培养对组织形态的敏锐观察力和模式识别能力,形成临床-病理思维能力,练就强大的抗压能力,不负“医生的医生”的称号!

● 教学相长,临床科研相得益彰。

进一步加强专科教学及住院医师规范化培训教学,持续提升团队科研能力,聚焦基于临床问题的转化研究和人工智能辅助诊断技术研究等方向。通过教学与科研的双轮驱动,全面提升学科建设水平。

每位仁济病理人一直致力于“为病寻理”,为守护患者的健康走好每一步!

往期推荐

☞ 专科能力报告-医技篇① | 智绘精准影像,护航健康未来!

来源:病理科