时间:2018-11-02 来源: 编辑:中心医院

见证了中国历史前进脚步的京西宾馆

在中国改革开放40年中,1978年12月18日,无疑是最为重要的历史时刻之一。在京西宾馆举行的十一届三中全会也无疑是中国改革开放的坐标原点,它为中国指明了一个新的航向……

原定会期延长半个月

沿着北京长安街一路向西,羊坊店西路和复兴路交口的路西南有幢院落,挂着看上去颇不起眼的门牌“羊坊店1号”,但一直森严戒备的这里却非比寻常。这便是低调而又高调的京西宾馆。

这是一座只有门牌而无招牌、不能当宾馆的宾馆,以接待党和国家、军队高规格大型重要会议及重大活动为主而被称为“政治宾馆”“最安全的宾馆”“会场之冠”,是许多国家重大决策的“诞生地”。

1978年12月18日,寒气逼人,瑟瑟寒风不时吹起,就是在这样一个寒冷的日子,在京西宾馆举行的一个特别的会议———党的十一届三中全会,中国从此走向了春天。

这次会议将新中国的历史划为两个迥然相异的时代——“十一届三中全会之前”和“十一届三中全会以来”。因此,京西宾馆成为改变中国命运的地方。当年的短短5天会期,为古老中国锻造出一枚时代的钥匙,为中华民族孕育出一粒“春天的种子”。

十一届三中全会会场

1976年,三位共和国最重要的缔造者相继离世,“四人帮”疯狂夺权的伎俩早已让国人愤懑难耐。这年10月,中共中央一举粉碎“四人帮”。

为统一全党思想,全体中央委员云集京西宾馆。党的十一届三中全会召开前,按照惯例,召开了中央工作会议。出席这次“规模很大,规格很高”的中央工作会议的有各省市自治区和各大军区的主要负责人,中央党、政、军各部门和群众团体的主要负责人。与会者没想到,原定会期20天的中央工作会议,却从1978年11月10日一直开到了12月15日,延长到了36天。

中央工作会议的前两天,按部就班讨论经济工作,气氛波澜不惊。11月12日,会议开到第三天,陈云在东北组的讨论中作了一个似乎有些“离题”的发言。他首先表示,完全同意中央政治局常委、中央政治局的主张,即从明年起把工作重点转到社会主义建设上来。他认为,实现四个现代化是全党和全国人民的迫切愿望。但是,怎样才能顺利实现这样的转变呢?陈云认为,要先解决重大历史遗留问题,创造安定团结的政治局面。对有些遗留的问题,影响大或者涉及面很广的问题,是需要由中央考虑和作出决定的。对此,中央应该给以考虑和决定。他的发言,捅破了“窗户纸”,发出了震惊中国的声音。

陈云在会上提出了几个问题:薄一波等所谓“61人叛徒集团”一案;中央应该承认“七七决定”和1941年决定是党的决定;陶铸、王鹤寿等一批干部的问题;彭德怀的问题;康生问题等。陈云浓重的吴语普通话盖过了会场所有的杂音,代表们诧异、惊愕、兴奋,心情随着陈云抛出的一个比一个更有力量的“炸弹”而跌宕起伏。陈云提出要解决这一系列重大历史遗留问题,使会议方向发生了重大转变。

这次,陈云的发言完整地刊载在会议简报上。在现场听到或后来在简报上看到陈云发言的与会者们,在多年后忆及此事时,很多人不约而同地用了“爆炸性发言”这样的词汇。

“爆炸性发言”当即激起了更有声势的回响。会场的热烈讨论一下子进入了白热化,会议气氛为之一振。聂荣臻在东北组,康克清在华北组,宋任穷、萧华在西北组,以及许多与会同志,都就陈云提出的这些问题发表意见,并补充提出其他一些必须由中央考虑做出平反决定的重大案件。据京西宾馆的退休老职工们讲,当年为了让大家畅所欲言,服务员都不许进入会议室,谁想喝水就自己倒。

11月19日晚,一个特殊剧组走进京西宾馆,为正在此召开中央工作会议的代表演出专场话剧《于无声处》。在这部由上海普通工人宗福先业余创作的话剧,不啻于窒闷空气中炸响的一声惊雷。

12月13日下午4时,邓小平在大会闭幕会上以《解放思想,实事求是,团结一致向前看》为题发表讲话,正是这次会议为中共十一届三中全会定下基本基调:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国!”这篇讲话,实际上成为中共十一届三中全会的主题报告,是在中国面临向何处去的重大历史关头冲破禁锢、开辟建设有中国特色社会主义新理论的“宣言书”。

闭幕会召开了,中央工作会议本该到此结束了,可代表们感到邓小平讲话非常重要,纷纷要求延长两天来学习和讨论。

直到12月15日,中央工作会议才真正落下帷幕。一个会开这么长,这在中共历史上是非常罕见的。为期36天的中央工作会议,在京西宾馆的历史上也被称为“最光辉灿烂的36天”。

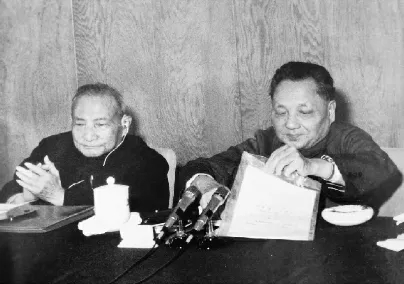

邓小平(右)和陈云

改变中国的五天

历史的伟大转折

中央工作会议为中国改革开放做了重要铺垫。当时,所有参会人员都没走,留在北京稍事休息,等待一个重要历史时刻的到来。

1978年12月18日,京城瑞雪漫天,滴水成冰,共和国决策层的思想开始“破冰”,“春天的故事”呼之欲出。当天的京西宾馆里,一个推动中国历史大转折、开启国家新命运的会议———中共十一届三中全会拉开帷幕。

中国社会科学院原副院长于光远当时是国务院研究室负责人,由于会议工作的需要以非正式列席人员的身份自始至终参加了中央工作会议和十一届三中全会,生前他曾强调:“三中全会是三中全会,中央工作会议是中央工作会议,它们是两个会议,各有各的功能,但是由于这两个会议之间存在一种不寻常的关系……对许多重大问题,中央工作会议无权做出正式决议,必须召开全会才能使中央工作会议上提出的各种主张正式成为全党遵循的决议。”

于光远说:“12月18日整天阅读、学习中央工作会议文件和传达中央工作会议闭幕会上邓小平、叶剑英和华国锋的讲话。这次全会没有做主题报告。从中央工作会议闭幕会上三位中央领导人讲话的内容来看,邓小平的讲话由于精辟地、全面地论述了党的路线方针政策任务和组织问题,出席者都知道它实际上就是这个全会的主题报告。”

12月18日晚,十一届三中全会第一次会议在京西宾馆举行。于光远回忆时说,因会期紧迫,三中全会采取了集中阅读文件的办法。在京西宾馆老服务员的回忆中,那几天晚上,不少房间的灯一直亮到半夜。

“我记得三中全会只在第一天和最后一天开了大会,其余都是分组会。”据于光远讲:19日各组继续看文件,西北组首先开始讨论。从20日到22日各组进行讨论。于光远在晚年还记得:“举行三中全会的过程中没有什么事要我做,简报很少,6个组的简报加在一起只有中央工作会议的一个组那么多,阅读简报不用花太多时间,我过了5天比较轻松的日子。”

22日,冬至,十一届三中全会的胜利闭幕却让每一个中国人心头都暖洋洋的。当天通过了《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》,公报中最后一段话这样说:“明年是伟大的中华人民共和国的30周年。十一届三中全会号召全党同志、全军指战员和全国各族工人、农民、知识分子、各党派和无党派爱国民主人士:我们在明年把工作中心转入社会主义现代化建设并取得应有的成就,将是对30周年的最好献礼……”次日,公报广播响彻千家万户。

十一届三中全会闭幕日,时令上是冬至,但对国家来说这一天是“立春”。

这次全会是新中国成立以来中共历史上具有深远意义的伟大转折,结束了1976年10月以来党的工作在徘徊中前进的局面,开始全面地、认真地纠正“左”倾错误;

果断地决定停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,否定了“无产阶级专政下继续革命”的提法,做出了从1979年起党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来的战略决策;

着重提出了健全社会主义民主和加强社会主义法制的任务;

审查和解决了党的历史上一批重大冤假错案和一些重要领导人的功过是非问题。

全会还增选了中央领导机构的成员。

从此,党掌握了拨乱反正的主动权,有步骤地解决了新中国成立以来的许多历史遗留问题和实际生活中出现的新问题,使国家在经济上和政治上出现很好的形势。从此,中国重新奔驰于正确的轨道上。

关注党史或国史的人,一定记得那张邓小平和陈云微笑着坐在一起的黑白照片。这便是1978年的十一届三中全会期间的一个场景,成为京西宾馆见证改革开放的开启、拨乱反正的转折的历史瞬间。直到现在,当年举行十一届三中全会的三层第一会议室里,从椅子到茶杯依然保持原样,在历次翻修中都修旧如旧,墙上还悬挂着的“自力更生、艰苦奋斗”8个大字,透着历史沧桑,犹如风雷激荡的会议刚刚散场。