时间:2025-06-30 来源:江门市中心医院 编辑:

在很多人的印象中,治病要动刀,手术室里布满冰冷的手术器械和紧张的气氛。但你知道吗?如今有一种治疗方式,不开刀,不留疤,创伤小、恢复快,却能治疗心脑血管病、肿瘤、出血,它就是“介入治疗”。

介入治疗的“战场”,就是一个叫做介入导管室的地方。而在这里默默守护患者健康、协助完成无数次精准治疗的护理人员,就是我们今天文章的主角——介入导管室护士。

今天,就带你一起走进

这个“有影战场”

了解介入导管室护理的“冷知识”

守护健康,从了解开始

一、 光影交织的“战场”

介入导管室,是用于开展介入性诊疗操作的专用场所。这里配备了先进的数字减影血管造影机(DSA),医生通过在患者身上穿刺一个直径几毫米的小口,将导管、导丝等器械送入血管或体腔内,在X光引导下完成治疗。

常见介入治疗包括:

冠状动脉支架植入:治疗心梗

脑动脉取栓:抢救脑卒中

肿瘤栓塞治疗:治疗肝癌等恶性肿瘤

下肢动脉成形术:改善血管狭窄

和传统手术不同的是,介入手术微创甚至无创,不需要全麻,大多患者术后当天即可下床活动。但别被“轻松”表象骗了,介入导管室对护理要求极高,是精细护理的“高地”。

二、铅衣下的“多面手”

介入护士,是这场“光影之战”中不可或缺的关键角色,远不止是传递器械那么简单。他们是身负多重使命的“铅衣战士”:

1.术前护理:精准准备,为生命赢得先机

介入导管室护士的第一道关,是术前评估和准备:

了解患者病情、过敏史、凝血功能等情况;

安排术前检查,如肾功能、电解质、心电图;

协助签署知情同意书,做好心理疏导,缓解患者焦虑;

对穿刺部位进行消毒准备,铺好无菌物品,备齐器械。

术前准备的完整与否,直接决定手术是否顺利进行。护理不到位,可能导致感染、出血、并发症等问题。

2.术中护理:在X光照射下奔跑的“守夜人”

一台介入手术中,护士要做的远不止“打针发药”。他们要:

协助手术医师传递导管、球囊、支架等器械;

时刻监测患者的心率、血压、血氧饱和度;

观察患者是否出现疼痛、晕厥、过敏等反应;

在放射线下工作时,做好防护,确保自身与患者安全。

术中一旦发生意外,比如过敏性休克、心律失常、穿刺点大出血等紧急情况,护士要第一时间识别并启动应急处理流程,可谓责任重大、时刻待命。

3.术后护理:术毕不等于结束,观察是关键

手术结束后,护理工作进入术后阶段:

严格卧床制动,避免穿刺点血肿或出血;

定时观察穿刺部位、有无渗血、肿胀等;

指导患者饮食、排尿、活动等恢复流程;

做好并发症预警,如对比剂肾病、血栓、感染。

术后护理是否到位,直接关系到患者是否能顺利康复、减少二次住院。

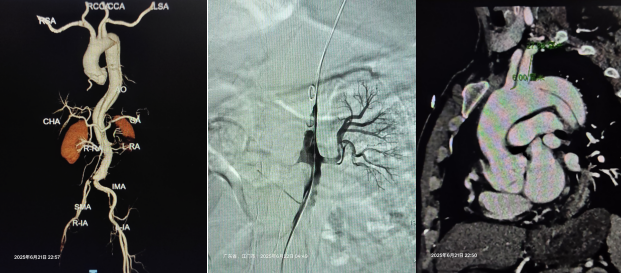

54岁的陈某有高血压病史多年,最高200+mmHg,血压控制不理想。上周五晚,无明显诱因,出现持续性剧烈胸背痛,休息不能缓解,伴双下肢疼痛,4小时后到我院急诊科求诊。介入医学科李汉杰医师会诊后,立刻请示梁宇闯主任医师和陈锦棠副主任医师,拟“急性主动脉综合征,胸主动脉夹层StandfordB型,下肢动脉闭塞”,联合心血管外科,麻醉中心,在DSA手术室紧急行气管插管全麻下主动脉造影术+胸主动夹层腔内修复术。手术过程顺利,主动脉夹层基本隔绝,腹腔干、肠系膜上动脉、双侧肾动脉及下肢血流较术前明显改善。

术前

术后

三、群众关心的“导管室三问”

Q1:介入手术安全吗?有哪些风险?

介入治疗相对传统手术更安全,但并非“零风险”。常见并发症包括:

穿刺点血肿、动静脉瘘

过敏反应(对比剂)

放射性皮肤损伤(极少数)

肾功能损害(对比剂代谢)

护士在术前严格评估、术中全程监控、术后细致观察,就是为了将这些风险降到最低。

Q2:做介入会不会有辐射影响?

介入导管室确实涉及X射线操作。但对患者来说,现代技术辐射剂量可控,DSA设备自带床下和悬吊的铅帘。患者身上非检查区域(如甲状腺、生殖腺等敏感器官)会覆盖,远低于拍胸片、CT等多次暴露。护士自身在术中穿戴防护铅衣、铅眼镜等,也能有效减少长期辐射风险。

患者完全不必因“辐射恐惧”而拒绝有效的治疗,医生和护士都会做好风险管理。

Q3:介入导管室护士和普通护士有什么不同?

简单地说,导管室护士是“跨界选手”:

①生命的“协奏者”:手术中是医生的“第二双手”和“延伸的眼睛”。熟悉不同型号的导管、导丝、球囊、支架、栓塞材料,在医生指令下达的瞬间,就能精准、迅速地递上正确的“武器”。同时,他们必须时刻紧盯着监护屏幕,像雷达一样捕捉患者心率、血压、血氧饱和度的任何细微波动,一旦出现异常,必须第一时间识别并配合医生进行抢救,动作快、准、稳,分秒必争。

②患者的“定心石”:介入手术大多在患者清醒的局麻下进行,患者能听到仪器的声响,感受到体内的异物感,甚至看到屏幕上自己血管的影像,恐惧和焦虑被成倍放大。铅衣护士是离患者最近的人。他们紧握患者的手传递力量,用平静温和的话语解释下一步操作,用眼神给予无声的安慰既要照顾患者情绪,又要在突发情况下沉着应对、抢救生命。

③安全的“守门人”:在射线环境下,安全防护是生命线。护士要确保所有进入导管室的人员(包括医生、技师)都正确佩戴铅防护用品,监督防护设备的完好性。同时,严格执行无菌操作规范,管理好手术台上不计其数的无菌耗材,杜绝感染风险。

每一次精准穿刺

都是对生命的敬畏

无声的默契

是守护生命的另一种方式

一台成功的介入手术,是医生精湛技术、技师精准投照、护士默契配合的完美交响曲。没有语言的交流,一个眼神、一个手势,团队成员就能心领神会。医生专注于病变处理时,护士已提前准备好下一步可能需要的器械;技师调整投照角度时,护士已协助固定好患者体位。这种在无数次并肩作战中淬炼出的信任与默契,是“有影战场”上最坚固的盾牌,共同为患者筑起生命的防线。

在这个光影交织的“战场”上,介入导管室的护士们日复一日,穿着沉重的“盔甲”,在无形的射线中穿梭。他们用精湛的技术守护生命,用温暖的双手驱散恐惧,用无声的默契筑起防线。铅衣隔绝了射线,却隔绝不了那份滚烫的职责与仁心。每一次精准的传递,每一次及时的预警,每一次温暖的安抚,都是对“生命至上”最朴素的诠释。他们,是“有影战场”上,最值得信赖的“铅衣天使”。

健康,从科普开始;

理解,从关心护理开始。

你愿意为身边的导管室“铅衣战士”

点个赞吗?

撰稿:介入医学科 杨明惠 刘瑶