时间:2014-11-20 来源:消化内科 编辑:吴惠英

消化道出血是内科常见急症,起病急,病情危重,就诊不及时可有生命危险。小肠出血是指Treitz韧带到回盲瓣之间的肠道出血,约占消化道出血2.1-15.0%。小肠位于消化道中段,大约6-7米长,弯曲多,移动度大,是全消化道最难检查的部分,更因小肠出血病因多样、病情复杂、临床表现无特异性,大大增加了小肠出血诊断治疗的难度。

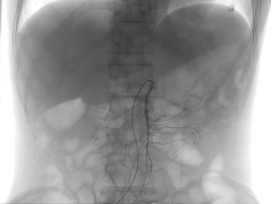

2014年11月11日,我院急诊科迎来一位从恩平市某医院转送的消化道出血患者。患者为61岁男性,因服用止痛散后出现黑便,伴呕吐咖啡色胃内容物数次,并有头晕、全身乏力,收住恩平市某医院,查胃镜提示慢性浅表性胃炎,予护胃、止血、输血、补液等治疗,仍反复排柏油样大便,11月11日血常规血红色素(Hb)由73g/L下降至48g/L,考虑患者病情危重,转至我院急诊科。我院急诊胃镜检查以及DSA检查均未能明确出血部位。外科会诊认为,暂无急诊手术指征。考虑患者病情重,收入重症医学科监护治疗。入院诊断为“1.消化道大出血;2.重度贫血”。

收入重症医学科后,经氧疗、药物止血、输血、护胃、扩容、禁食等治疗,患者间断排暗红色大便多次,考虑活动性出血未控制。

在经过胃镜、DSA未能明确出血部位,又暂时无急诊手术指征,患者消化道大出血仍存在的情况下,其他途径寻找出血点并成功止血就变得尤为重要了。

11月15日,查患者Hb 66g/L,患者生命体征相对平稳,重症医学科请消化内科会诊后,经患者及家属同意,患者转入消化内科继续治疗。

转入消化内科后,继续予抑酸护胃、止血、输血、补液改善容量不足等对症支持治疗,患者仍间断出现排暗红色大便,量较多,伴头晕乏力。止血刻不容缓!

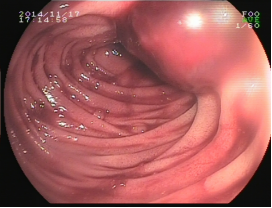

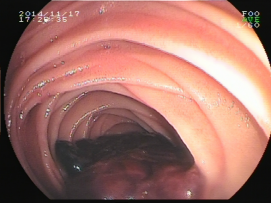

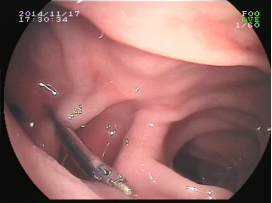

消化内科经过病例讨论后,认为该患者不明部位消化道出血,以小肠出血可能性大。遂于11月17日行急诊经口小肠镜检查,检查发现该患者十二指肠水平段近屈氏韧带处见有大血块,冲水后见直径2.0cm憩室,室壁见血管裸露,活动性渗血,随予上钛夹止血。

术后患者病情稳定,未再发黑便及呕血,经治疗后Hb上升至84.2 g/L。请外科会诊,认为无明确活动性出血表现,建议继续保守治疗。患者病情好转,于11月19日出院。

小肠憩室是消化道常见病,但小肠憩室合并消化道大出血在临床上少见,起病急骤,病因复杂,病史及临床表现无指向性,再结合小肠的解剖生理特点,普通胃镜或结肠镜、一般影像学检查(如X线、CT等)都难以发现出血部位。在无法明确出血部位的情况下外科手术也难以顺利实施,这使小肠憩室出血的诊治非常困难,在经验性药物止血无效时进一步诊疗措施非常有限和被动。胶囊内镜、双气囊小肠镜是发现小肠疾病及准确定位的有效手段,虽然胶囊内镜属无创检查,易于被患者接受,但胶囊内镜不能对小肠病变进行活检及微创治疗,这使双气囊小肠镜成为寻找小肠出血部位及进行内镜下微创止血治疗的首选方法。双气囊小肠镜具有检查范围广、安全性高、可重复多次检查、微创治疗后恢复快等特点,在小肠出血性疾病的诊治上具有无可比拟的优势。

在医院领导的关怀下,医务科的大力支持下,消化内科与各兄弟科室通力合作,齐心协力,使以往复杂难治的小肠出血患者得到及时的诊断治疗,并顺利好转出院。以此例小肠出血患者的成功抢救为典型,充分展示了当前消化内镜技术的迅猛发展,变“难治”为“可治”,也再次彰显了我院业务综合实力和消化内科技术水平!

供稿:消化内科王玮

图1急诊DSA介入无法判断出血部位。

图2经口双气囊小肠镜检查发现十二指肠水平段憩室出血,予上钛夹顺利止血。